一战打得欧洲尸横遍野、血流成河牛弘配资,1917年,中国也掺了一脚宣布参战。虽然没派一兵一卒上战场,却派去了近20万华工。

此举不仅为当时的北洋政府带来了经济上的收益,还在外交中来了个大翻盘,退条约、撤租界、免赔款、收地盘,外加国际地位直线上升。

今日,就来细说对德宣战之后的故事。

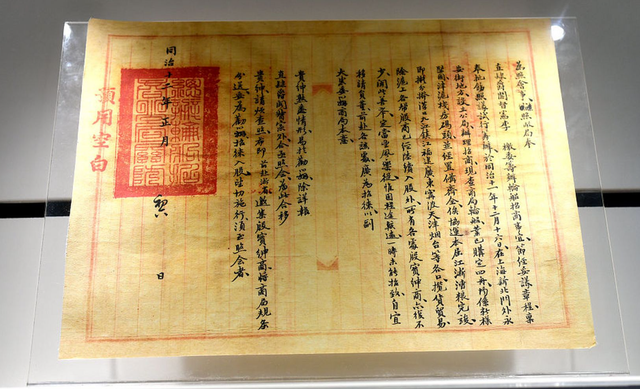

一纸宣战书,撬动几百年的外交死结

1917年3月14日,北京政府对德宣告绝交,8月14日正式对德奥宣战。这一纸命令看似简单,背后藏着的却是一条百年来从未翻身的外交路线图和屈辱。

过去七十多年,中国一次次被迫签约、割地赔款。《中德通商条约》《中德胶澳租借条约》《辛丑条约》中的德奥条款,每一项都写着丧权辱国的文字。

然而,宣战之后,中国政府立即照会各国,宣布废止与德奥签订的全部不平等条约,收回此前被夺走的外交主权。这一刀砍得精准。

废除条约还不够,司法主权也得还回来。中国宣布终止德奥在华领事裁判权。今后,德奥公民在华犯法,不再由他们自家领事馆“包庇公审”,统一交由中国法庭审理。

庚子赔款这道“大头”也被切断。德国和奥匈帝国原本应支付的庚款共计9400万两白银,连本带息要数亿两。宣战后,庚款立即停付。

1919年9月15日中国终止对德战争状态,1921年5月《中德协约》正式签署,德国放弃全部条约权利,连带取消在华协定关税权。

这不是讨价还价,而是以战胜国身份,依据国际公法做出的国家级主张。条约条文一一清除,租界政权逐项收回,外交主权一项一项拿回来。

这是中国第一次以法律和战果形式,清除列强在华利益的实操范本。

等于拿掉了列强在中国插下的一个楔子。楔子拔了,才有可能重塑结构。条约背后是主权,宣战就是敲门砖。可光敲门不够,后头得真进屋。这屋子就是巴黎和会。

不打仗也能挣钱牛弘配资,中国的战争账本真厚

中国一枪未开,却算出了一本盈利账单,总收益超过2.5亿两白银。这账,是用铁轨、租界、赔款、工钱堆出来的。

1917年宣战当天,中国宣布冻结德国在华一切经济特权。天津、汉口的德租界、奥租界同时被地方政府收回,一夜之间改设为特别区,纳入中国司法体系。

租界用地归还,产业设备充公,企业控制权移交。德国在华兵营被清查,德国在北京、青岛的使馆资产全部查封。

这一收,收掉的是德奥百年来在华建立的地利网络。租界租金、地产收益、电力运营、港口税收,全数归入国库。

庚子赔款对是一笔沉重的负担,宣战后占最大头的德、奥就暂时不用支付了,其他国家也同意暂缓。

战争结束后,作为战胜国就直接终结了对奥、德的后续赔款,不久后其他国家也经过谈判、呼吁免除或减少了赔款。

此外,作为战胜国还可以获得一笔战争赔偿。北洋政府从德国手中直接获得8400万元的战争赔款。这不是愿捐,是条约对等的支付义务,是实打实进账的财政收入。

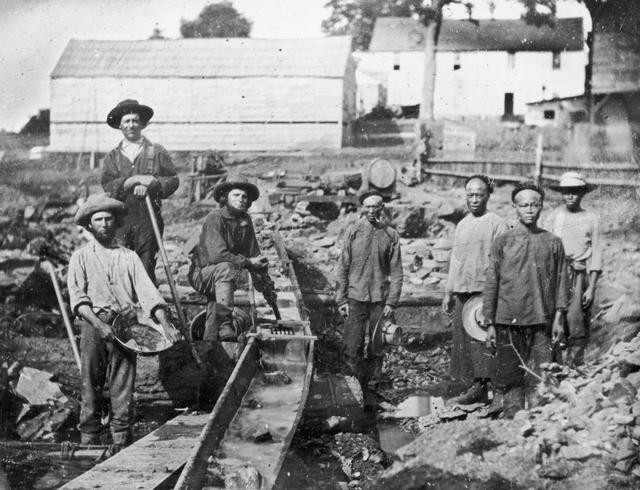

另一笔大账,是“以工代兵”。战争期间,近20万华工远赴欧洲战场,为协约国修路、搬运、筑壕沟。法国将军福煦说这些工人是“第一等工人”,英国向200余名华工颁发奖章。

这批工人每月工资由英法两国支付,折合共计3亿法郎,约合1.6亿银元。这笔钱不是虚数,是每月进账,是数以万计中国家庭的生活收入,是在战争铁蹄下流出的经济暖流。

这些收益没有一项靠运气,都是中国政府深谋远虑算出来的明账。

梁士诒主持的招工政策,明确规定“以商代政、以工代兵”,所有合同不得有一字涉及官方军事条款,以确保中立身份下争取最大利益。

账算到这里,经济上的三块:一是停付庚子赔款,二是德赔,三是华工收入1.6亿银元,总和超2.5亿两白银。

这场仗,中国没上前线,却在后方打一场硬仗,打的是主权翻身账,是国库回血账。可在世界棋局中,钱有时候并不是重要的,主权才是关键,但这要看中国有没有真正坐到谈判桌上。

五四不是偶然,是抗争赢得的资格

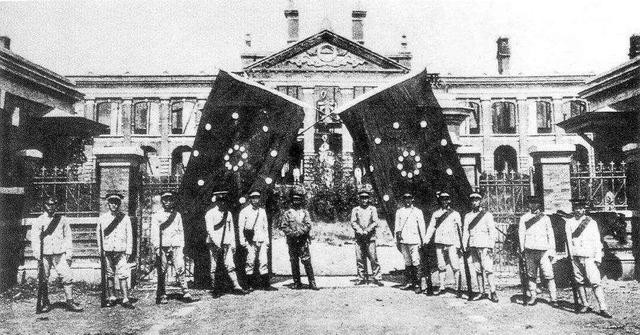

1919年,中国外交代表团出现在巴黎和会现场。陆征祥、顾维钧、施肇基组成的三人组,带着战胜国身份、带着参战凭据、带着几百万冤魂的清单走进会场。

可这一次,又是一道“老局”。

英、法、美三国在会议上,联手决定把德国在山东的全部权益,交由日本继承。也就是说,中国出兵、出人、出钱、出劳动力,最后得来的,是日本的山东通行证。

消息传回北京,全国震怒。五四运动爆发,喊出了“誓死力争,还我青岛”的口号。最终,代表团拒绝在对德和约上签字,成为唯一一个以战胜国身份拒绝签字的国家。

1921年,华盛顿会议召开。因为中国拒签,德国对山东权益的转让始终处于非法状态。最后,日本被迫答应撤出青岛,归还山东。

中国人用了一纸拒签,换来一场国际翻盘。更重要的是,借一战之机,中国正式成为国际联盟创始成员。顾维钧代表中国,连任理事会非常任理事,还在1921年当选为理事会主席。

这场仗,从“中立自保”到“主动出牌”,再到“站在台前”,每一步都翻出了旧时代外交的死棋。

五四不是突然炸响的愤怒,它是外交抗争后的必然回响。山东问题没有当场解决,却被中国人自己一锤一锤敲开。从此,中国有了经验,有了胆识,也有了国际舞台上的真正位置。

参考资料:

中国选择参加第一次世界大战的曲折历程及其影响.光明日报.2014-08-27

一战期间的中国外交.博览群书.2018-12-01

中国参加“一战”问题之探究.学术界.2018牛弘配资

辉煌配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。